“シンプルに美しいもの”を追い求めた過去

-仏教や禅に関する作品が多いですが、これは以前からの作風ですか。

過去の作風はまったく違います。仏教も、たしかに実家が“〇〇宗”といったことはありましたが、とくに敬虔に信仰していたわけでもありませんでした。今のような墨絵にも、まったく触れませんでしたし。創作自体は幼少から好きでしたが、描きたいものも単純に美しい女性などで今と全く違いました。

-何か心境の変化があったのでしょうか。

若い頃はイラストレータ、グラフィックデザイナーでもあり、ロゴデザインやイラスト作成をしていました。絵を描く場合、どちらかといえば女性が好むような、化粧品デザインのようなオシャレな作風が多かったです。

多くの人がシンプルに美しいと思うもの。たとえば甘美なエロスを含んだ、若く美しい女性であったり。他には西洋絵画的な写実的な絵もたくさん描きました。

ところが、ある時を境に何かを描きたいという衝動が完全に消失したのです。気持ちが乗らないどころか、もう筆を握るのも吐き気がすると。他の音楽や映画などを始め美術作品さえ殆ど楽しめなくなってしまい、自分はクリエイターとして一回は完全に終わったのだと思います。

消えた創作意欲と、新たに形成された自分

-何かしら大きな原因があったのですか。

はい。同時期に深層心理学や哲学を研究していまして、自分の心を理解するほどに、今までの創作の衝動や欲求が、突然止んでしまいました。

心理学的には、実は芸術は精神の歪み(コンプレクス)が創作のエネルギーや原動力になるのですね。おそらくそれが矯正された結果、創造性が一時期は、ほぼゼロになりました。

-そこからの復活に、仏教などが関係してくるのでしょうか。

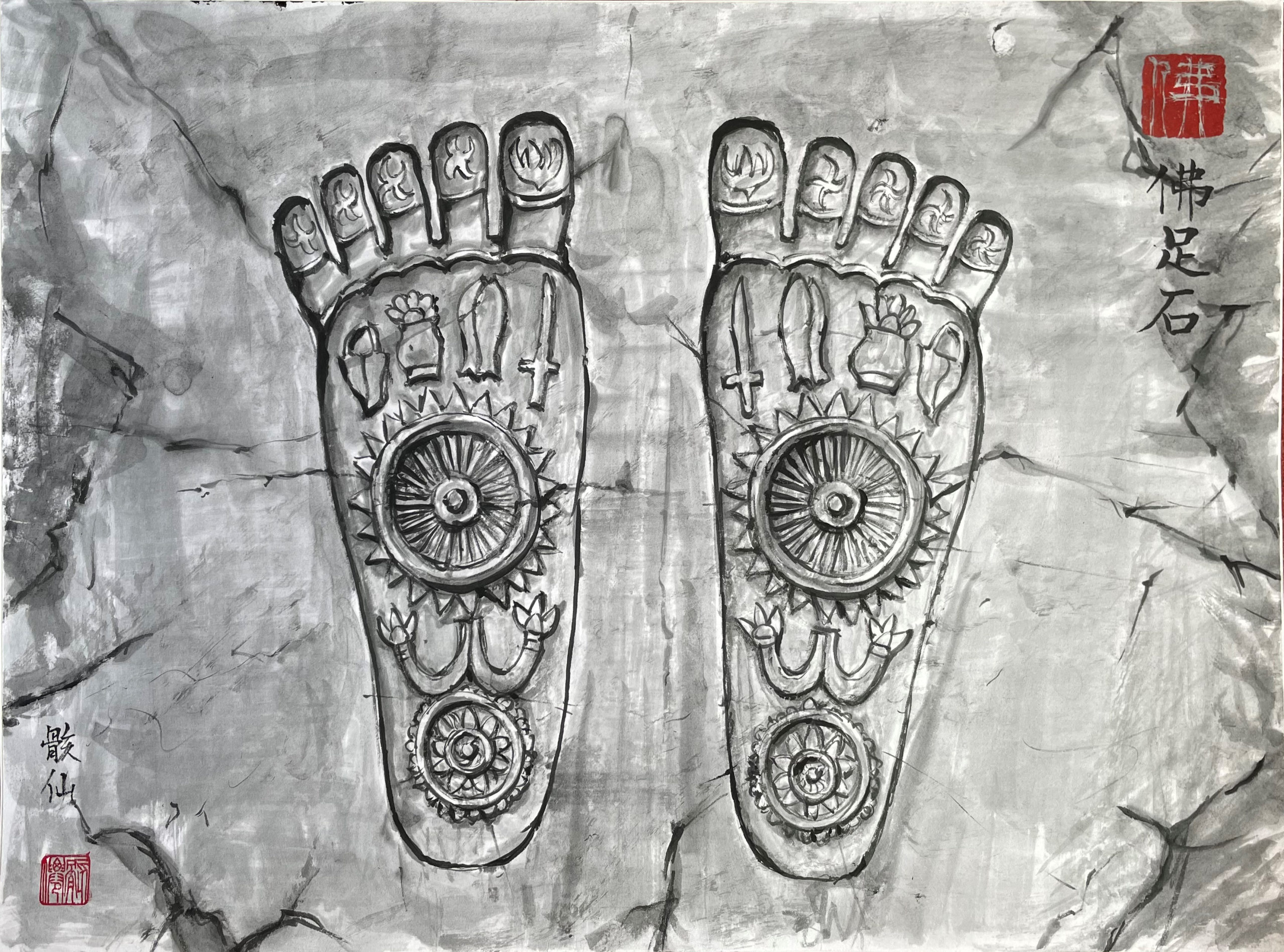

はい。たとえばユング心理学は、よく仏陀やキリストや禅に言及します。ニーチェ哲学も原始仏教に通じる部分が多く、そうした関連でよく研究したのは2600年前にブッダが実践していた、原初の仏教です。さらに古代インドの「バガヴァッド・ギータ―」ですね。

詳しく話すと長くなるので省きますが、ユングが自らにやったようなリハビリを10年以上かけて創作意欲がゆっくり回復していきました。でも描きたいものは、以前とは真逆。たとえば日本画であっても単純な美しい女性や富士山や桜などは、殆ど描きたいと思いません。興味の対象が完全に変わったからです。

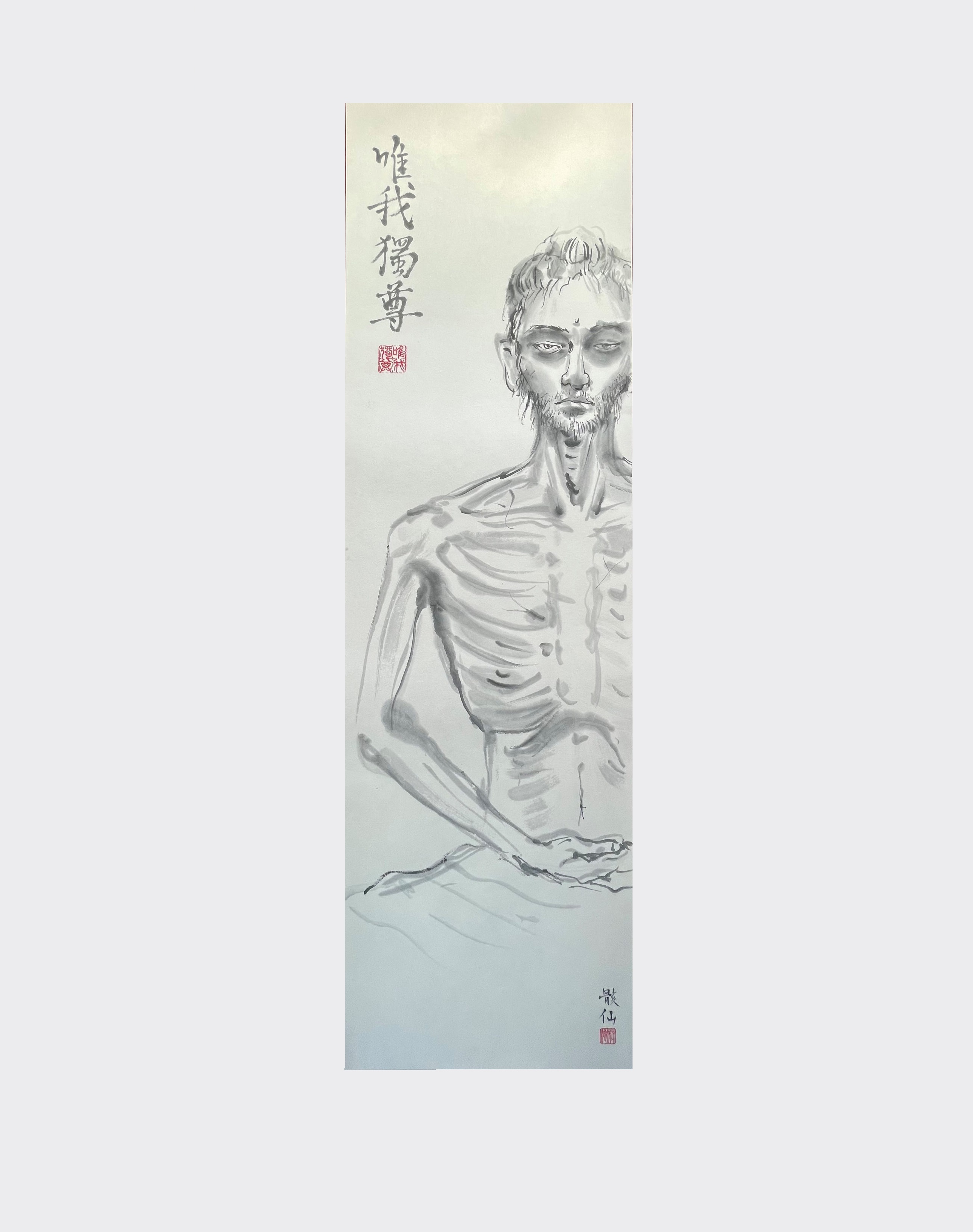

-現在の作品は“死”を連想させるモチーフが、多数ありますね。

はい。仏教には「諸行無常」という思想があり、あらゆる物は変化するので、過去や今に執着するのではなくその変化を受け入れましょうという教えがあります。死は一つの無常です。

一般的には不吉とされる“死”ですが、それを単に忌み嫌うのではなく、一つの理想であり、また新たな生とすら考える。さらにそこには「寂滅」という究極の美の境地さえあるかもしれません。

若い人は無理に理解する必要は無いと思いますが、しかし大昔からこの心境は存在したのでしょう。

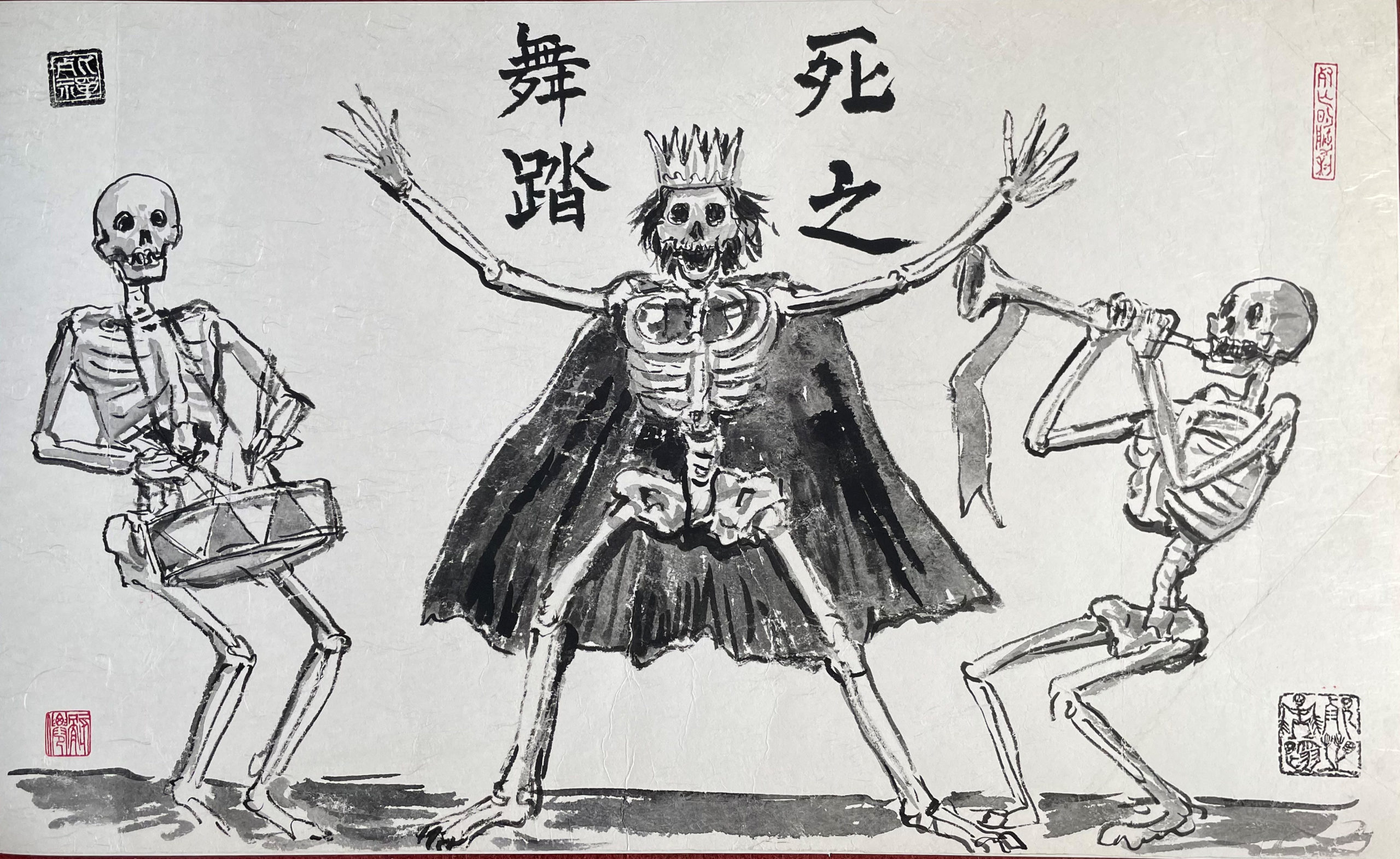

-作品に登場する骸骨も、むしろユーモアを感じます。

そうですね。この個展のタイトルは最初、「楽しい地獄」にする予定でした。河鍋暁斎の描く「地獄太夫と一休」や、仙厓義梵のユルい犬の落書きのような、明るくて少し怖い作品を描こうと思っていました。

「死之舞踏」は、中世に西洋で流行した同名の絵のオマージュ的な作品ですが、この元のヨーロッパの絵の死や死神たちに、突き抜けた明るささえ感じます。

ソクラテスは「愛智は死の訓練」であると言い、禅(瞑想)はニルヴァーナ(寂滅)の訓練でした。意外にも「寂滅」という死の世界は、明るく非常に美しいかもしれませんよ。

AI全盛の現代だからこそ

-これから、とくに世に発信して行きたいことはありますか。

今はずいぶんAIが進化して、イラストレータは廃業するなどと言われていますね。そんな今だからこそ、ますますAIが表現しにくい、アナログで人間くさい作品を創り続けたいですね。

私もかつてはWEB系の人間だったので、よく分かるのですが。デジタルは本当に便利です。間違っても一瞬で、ひとつ前に戻れる。何回でもやり直せる。

でも、いま好んで手がけている篆刻(てんこく)などは、その真逆です。いちど削った石は直せない。イメージしていたものと、まるで違う作風にもなる。計算通りに行かないし、失敗しても直せない。水墨画も同じ。だからこそ、これが面白い。この逆AI的な面白さを、もっと多くの方に知って頂きたいですね。ちなみにユングがやったリハビリとは古代人のように石を彫ることでした。

-ありがとうございます。最後に作品へ触れる方に、メッセージがありましたらお願いします。

私のように“仏教”や“禅”などと言うと、どこか身構えてしまう方がいるかも知れません。しかし仙厓義梵の絵のように“てきとう”で良いかと思います。

これは現代では芸術全体に言えることですが、たとえ偉人の作品でも、あなたが退屈(つまらない)と思うのならそうだし、その逆も然りです。

芸術は高尚なものだとか、特別な解釈をしなければいけないとか、そう思わないで構わないのではないかと。私はずいぶん奇妙な世界を描いていますが、自由に“てきとう”に楽しんで頂けたら、それが何より嬉しく思います。