人に導かれた作家への道

母が書道の先生を、父方の大叔父が書道をしていた影響もあり、物心ついた時から書道をやっていました。

ただ、高校生くらいまでは将来医者になりたいと思っていたんです。

その後、体調面などもあって、改めて「書を始めようかな」というくらいの軽い気持ちでしたね。

大叔父が銀行員をやっていまして、海外の大使館で書道を教えているのを見て格好いいなと思っちゃって。

海外で教えることに憧れて、それなら本格的に書を学ぶ必要があると思い、専門の学校に通いました。

そこでは、書に関する事柄はすべて網羅できて卒業したのですが、海外に行こうと思った矢先に、家の都合で叶わなくなりまして…。

その後は30歳半ばまで、学習塾や書道の先生などをして働いていましたが、37歳で転機がやってきました。

ある方から「先生、なんで作品をつくらないの?」と唐突に言われたんです。

当時は今よりも作品としての書が売れる状況になく、作るという考えは一切なかったのですが、その方は「あなたの作る作品にはエネルギーがあって、それを見て助かる人がいるわよ」と本気で言われて…。

そんな軽い気持ちだったので、情熱を傾けてというような感じではありませんでした。

ただ、専門学校を卒業した時に、40歳を過ぎたら個展をやるという考えはなんとなく持っていまして、その通り40歳くらいで個展を開くことになったんです。

全国を回りつつ、展示即売をしていたのですが、そこで見たり買ったりしてくださる方が、涙を流して喜んでくれるなど本当に反応が良かったんです。

これはしっかり取り組むべきだと改めて感じて、その後のニューヨークでの個展開催にもつながりました。

そこでも良い反応をいただけて、書道の作家としても活動できると確信できたのです。

帰国後、日本でギャラリーオープンして、より本格的に作家活動をスタートしました。

書と言葉で若者を元気に

書は元々芸術ではなく、手紙などを記すための伝達手段に過ぎませんでした。

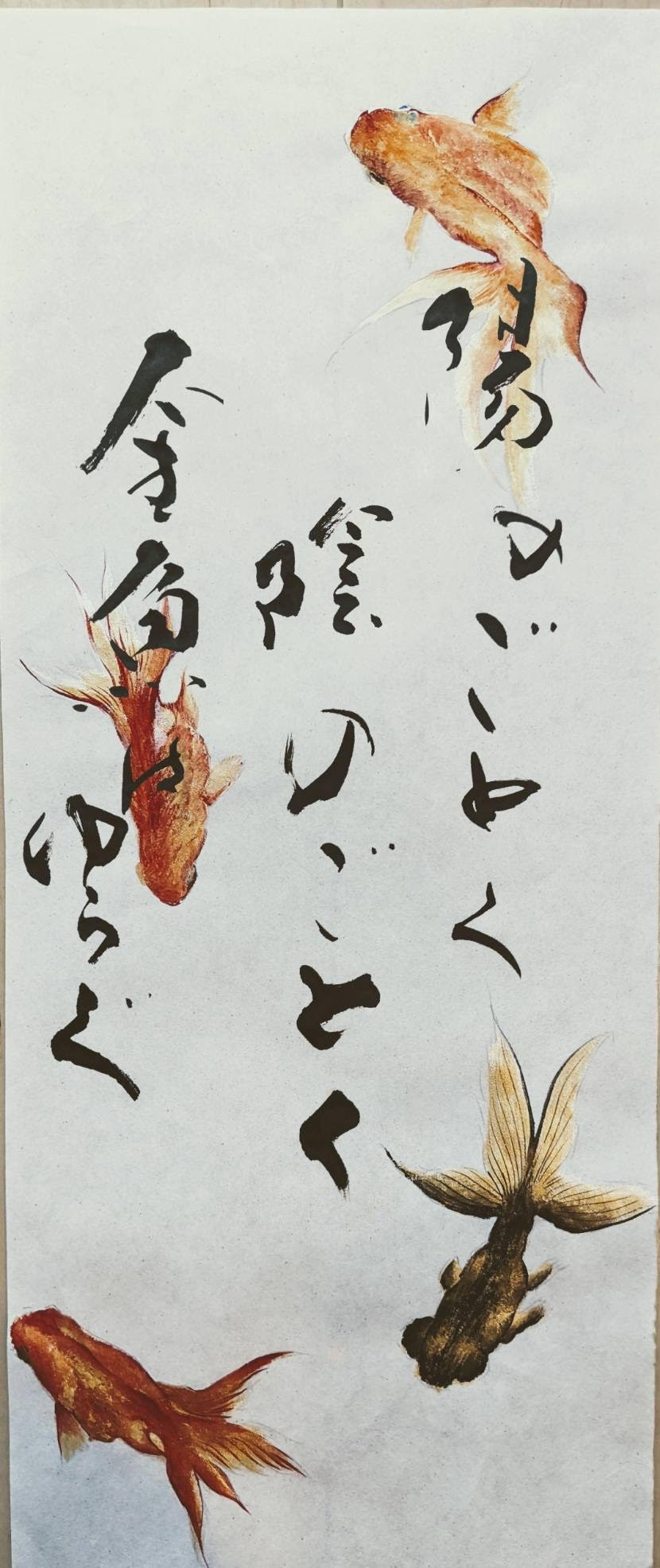

ただ、「山」と書いてあれば「川」とは読ませられないように、書は絵に比べて非常にダイレクトに伝わります。

書は置いてあると殆どの人が読もうとしますので、それによって癒しを得ることはもちろん、繰り返し見ることで思い出したり、自分の中に強烈に入ってきたりするものです。

以前、「男たちの大和」という映画に出てくる一筆を書いたことがありますが、それを見た人たちからの反応がすごかったんですよね。

例えば、戦争に行かれたご年配の男性はボロボロ涙を流しておられるほどに。

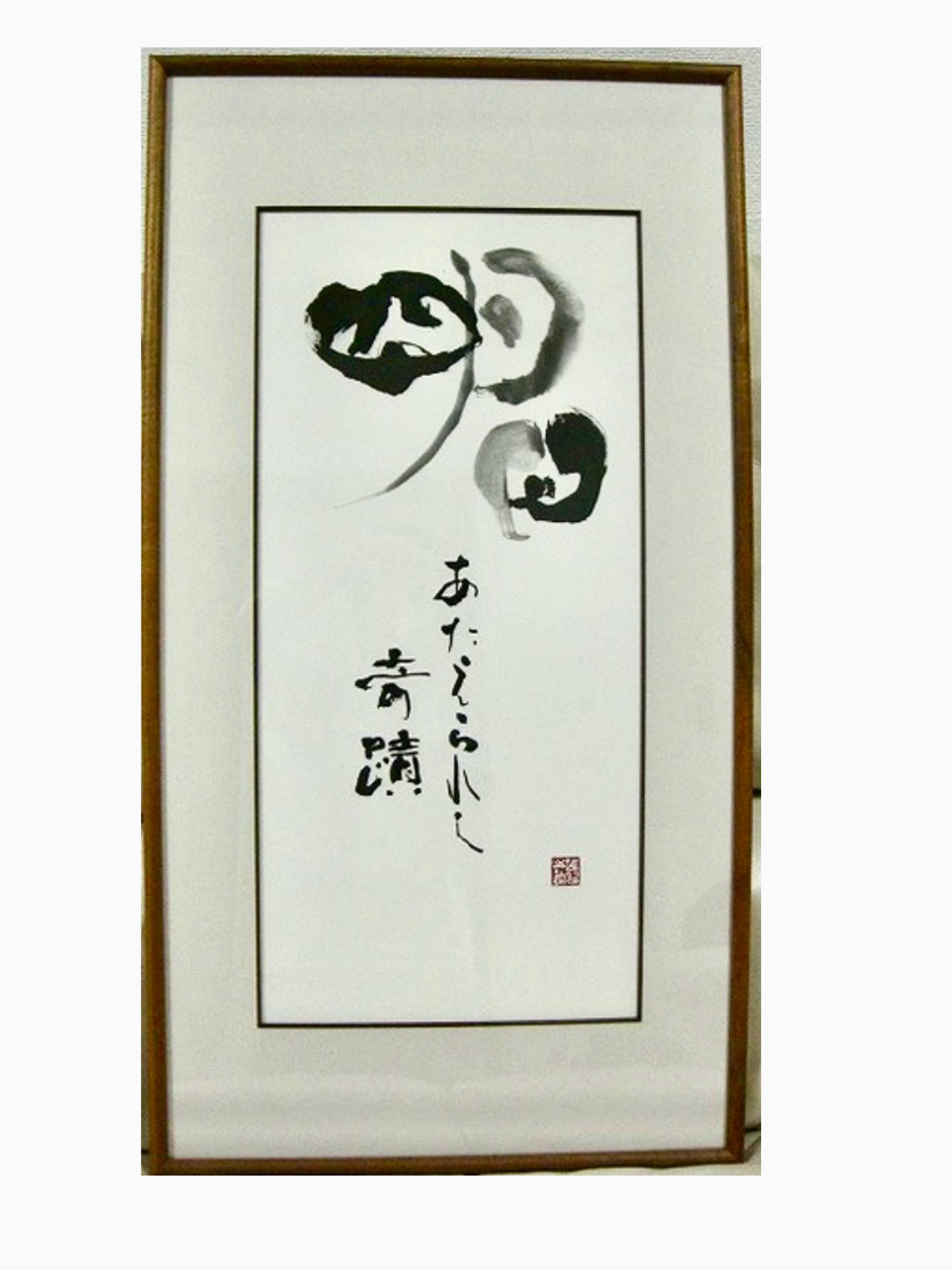

また、ある若い男の子から「頂」という字を書いてほしいと頼まれたことがあります。

その子は私の書いた「頂」をずっと見るのですが、そうすることで頂点に行きたいという思いが自分の中で膨らんだと言います。

これが書の持つ強さではないかと思っています。

こういう経験から、少しでも書を必要とする人に作品を届けた方がいいだろうと感じました。

作家活動と併せ、書を教えることもしていますが、もちろん習いたい人ばかりではありません。

でも皆さん字は読めますから、鑑賞の仕方はわからなくても、作品を見ることで、何かしら元気が出たりエネルギーチャージできたりするものです。

ただ、海外と比べて日本人の多くの方は書道に対して中途半端な関わり方をしています。

学校で教えろと言われているから先生たちも仕方なく教えている感じ。

書道って絵や音楽に比べて基礎力がなくても、『なんとなく』筆を使って『なんとなく』墨が飛んだら格好いいという感じなので、すべてが『なんとなく』で成立してしまっています。

こうした本質からかけ離れていくような状況を少し危惧しているんです。

ですから、少しでもフォームや筆の扱い方を正しく扱う中での書道の面白さを伝えたいですね。

書と言葉で若者を元気に

今の若い子たちは、昭和の文化を価値あるものとして捉えてくれている気がしています。

書に対しても、以前は学校で習うなど身近にあったせいか「書こうと思えば書ける」と思われていたのが、今はもはや皆書けない。

逆に書ける人はすごいと思われる時代です。

デジタルは便利さの反面、感情が乗りづらく、いろいろな問題を引き起こすきっかけにもなっていますが、書には人の本質や感情が乗ります。

昭和歌謡が今の若い世代で話題になっているように、短いセンテンスの中にどれだけ想いを乗せられるかについて再度関心がもたれている風潮もあります。

ですから、もっと字や書にも興味が向けられるのではないかという期待もあるんです。

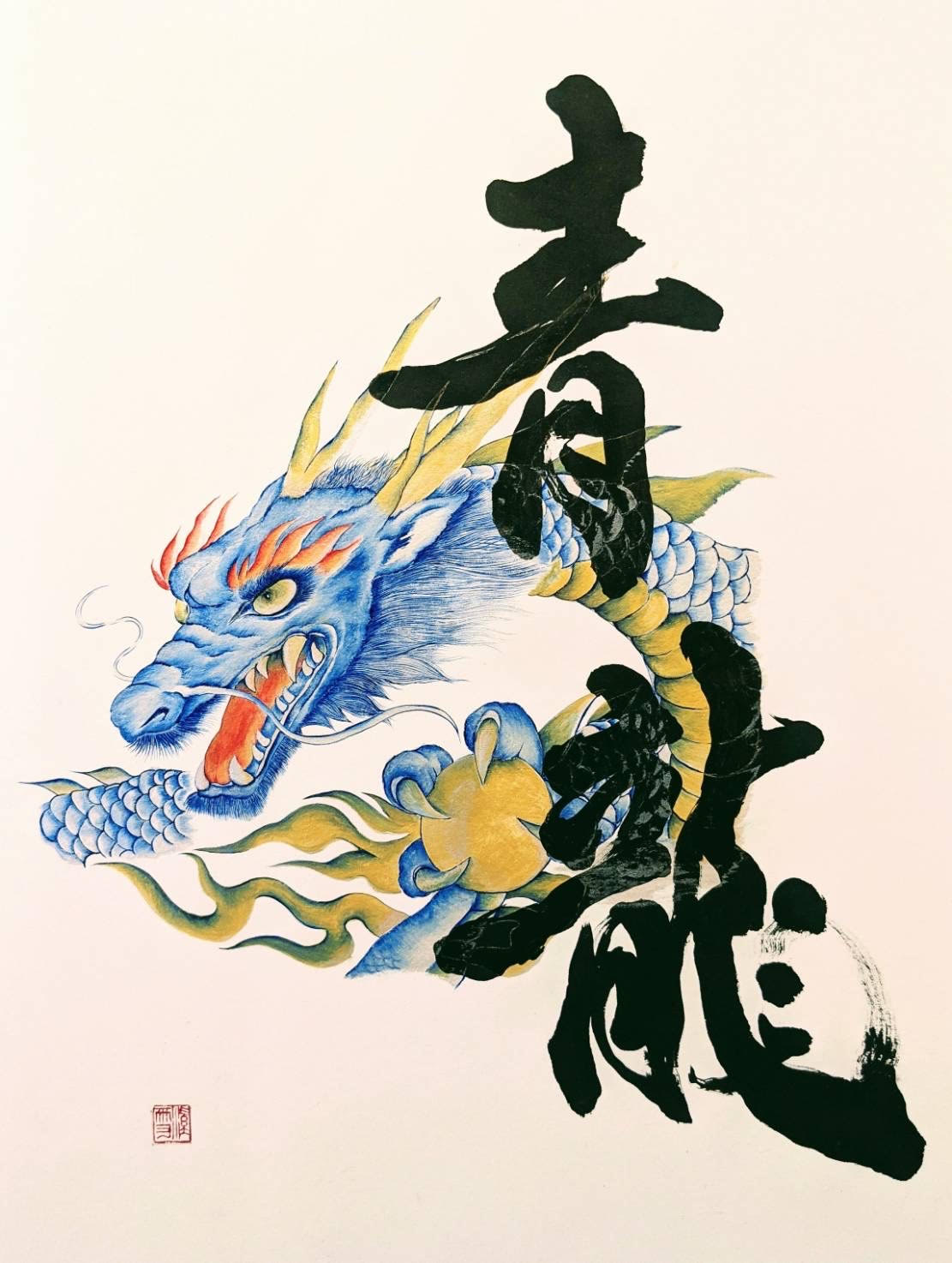

そういう意味でも、今後は若い世代に届く作品を書いていきたい。

今、若い人は孤独感や希望が持てないなど、疲弊しています。彼らが元気になれるように、希望がもてるように後押ししたいんです。

そのために、価格帯やサイズ感、モチーフもそうですけど、手にとってもらいやすいものを作りたいと思います。

今まで書いてきた作品も、見る人が喜んでくれるものをモチーフに選んできましたが、より若者向けにしたいですね。

また、作品だけではなく、講演会などを通じて『言葉』の力についても伝えていきたいです。

子どもたちに書を教えていたころ、中学生の女の子が学校の発表会で「書道塾で学んだこと」について発表してくれたことがありました。

それは書道に関する内容ではなく、書を教える際に私が伝えた言葉から「人生の方向性を決められた」という内容でした。

こういう子が増えていくように、書だけではなく字や言葉が持つ力についても伝えていくことで、若い子に元気を出してもらいたい。

そして、この時代も満更捨てたものではないよと伝えていくことが今後の抱負です。