30歳で迎えた転機。引き込まれる書道の魅力

柳澤さんが書道を習い始めたのは、まだ幼い6歳のころ。きっかけは、当時お母様が習っていた書道教室だったという。

「母は文字が下手だったことがコンプレックスだったようで、公民館で開かれていた習字教室に通っていました。家で宿題をすることもあって、その姿を見ていた私が“やってみたい”と言ったそうです。それで近所の習字教室に通い始め、その教室には高校3年生まで通い続けました。」

そのときに始めた一歩が、やがて長い道のりとなって続いていく。大学でも書道サークルに所属し、卒業後も筆を握り続けた。

「大学卒業と同時に紫雲書道会という書道会に入りました。就職してからも、平日は会社員として働きながら、週末には書道を習うという生活を続けていました。」

書道家としての活動に本腰を入れる転機が訪れたのは30歳のとき。長年続けてきた書の研鑽が実り、師範の資格を取得した。

「師範の資格を取ったことが一つの区切りになって、書道教室を開きました。とある大学で書道サークルの講師をする機会をもらえたりもして、生徒ができたことで、それまで以上にしっかりと書道と向き合わねばという気持ちが芽生え、自然と書道の比重が大きくなっていった気がします。」

教えることは、自身の創作にも新たな気づきをもたらした。書に向き合う時間は、次第に“作品をつくる”という意識にもつながっていったという。そんな柳澤さんに、改めて書道の魅力を尋ねてみた。

「書道って、紙と筆と墨という限られた道具で、ほんとうに多彩な表現ができるんですよ。筆が変われば線の表情も変わるし、墨や紙の質でもまったく違う印象になる。偶然できるにじみやかすれに、思いがけない美しさが宿ることもあります。作品を制作しているときは、筆と一緒に遊んでいるような感覚ですね。自由に書いている時間が、いちばん楽しいかもしれません。」

“筆と遊ぶ”ように生まれる自由な線。その感覚こそが、柳澤さんを長く書の世界に引きつけている最大の魅力なのだろう。

書と水墨画、ふたつの道が出会い融け合う

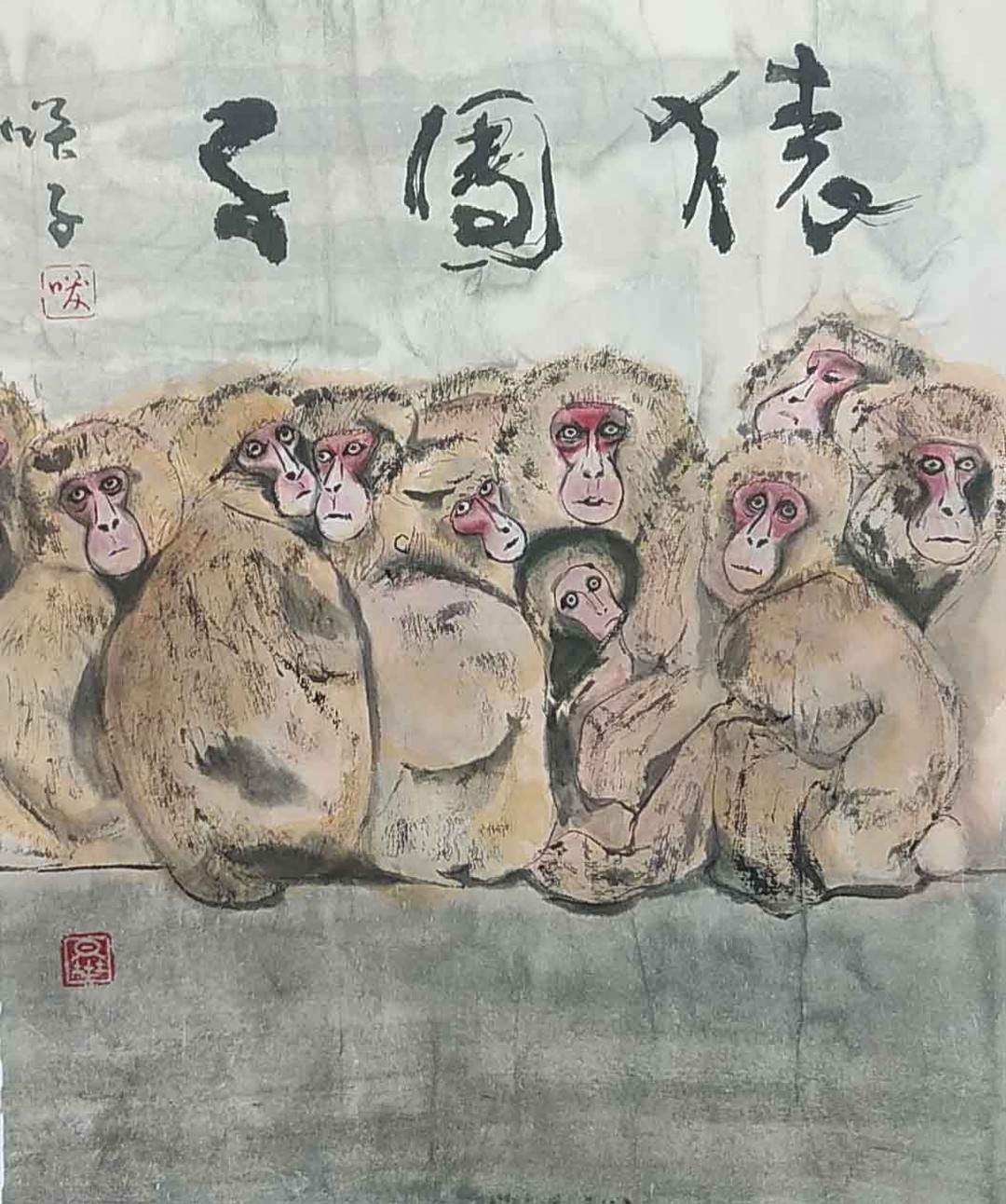

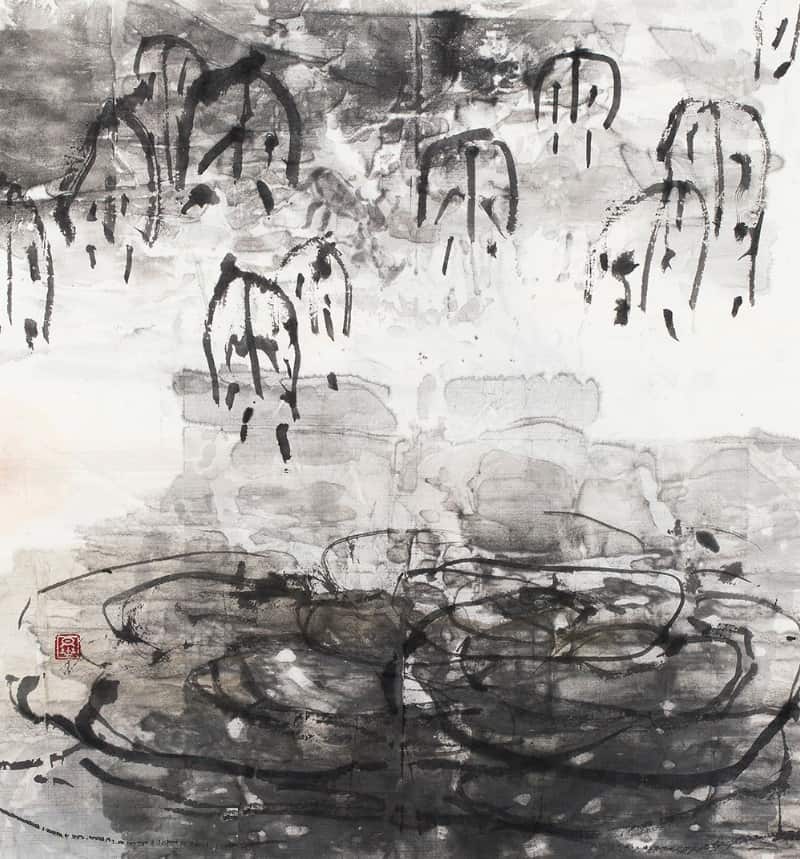

柳澤さんの作品には、水墨画と書が美しく溶け合った独自の世界が広がっている。唯一無二のその画風が生まれたきっかけについて聞いた。

「友人の展覧会を手伝っていたときに、水墨画の業界誌を出している会社の社長さんに出会ったんです。その方に“あなたは絶対に水墨画をやったほうがいい”って強く勧められて。当時の私は、絵なんて無理だと思ってたんですけど、あまりに熱心に言ってくださるので“じゃあ3年くらいやってみようかな”と思って、軽い気持ちで始めたんです。」

最初に師事した水墨画の先生との相性が良かったこともあり、彼女はそのまま趣味として水墨画を続けていく。そんな中、2021年にパリでの展覧会への出品の話が舞い込んだ。

「せっかく書道と水墨画、両方やっているので、それを融合させた作品を出したいと思ったんです。その展覧会はかなり広い会場で、たくさんの作品が並ぶと聞いていたので、漢文のような書だけでは現地の人にはなかなか伝わらないかもしれないと考えました。だったら、キャプションを読まなくても“ぱっと見”で何が描かれているかがわかる、視覚的に伝わるものにしようと。」

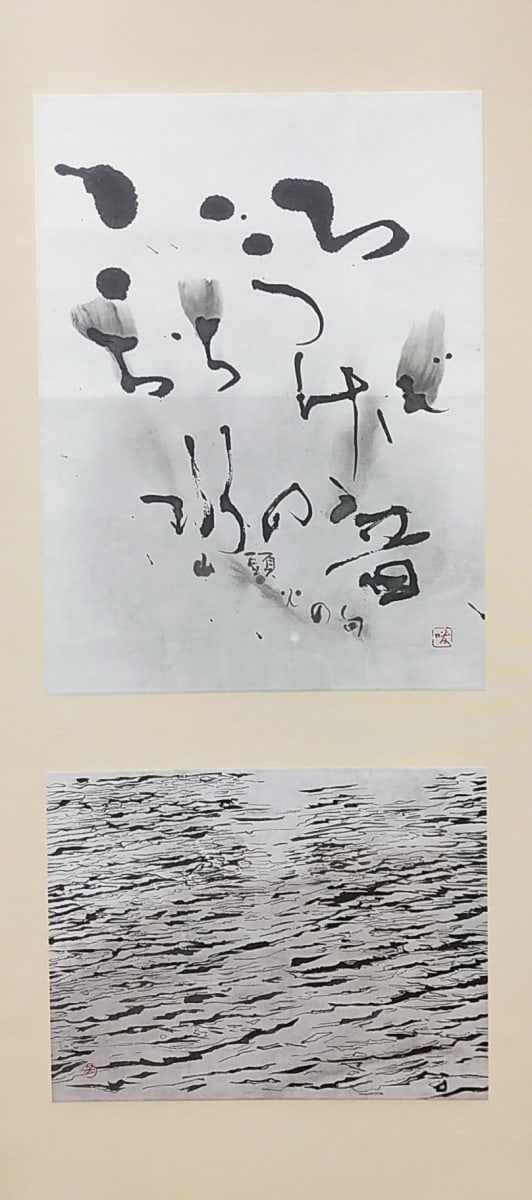

そうして誕生したのが、柳澤さんの代表作とも言える「雨」シリーズだ。甲骨文字で「雨」を書き、その下に水墨画で水紋を描く。書と絵が一体となった、見る者の感性に直接訴えかける作品だ。

「象形文字である甲骨文字を使うことで、外国の方が見てもわかりやすい表現ができるようになりました。文字そのものの力と、墨で描く水の表情。水墨画と書道の両方を学んでいる自分だからこそできる表現を考え、今のような作風に自然と移行していきました。」

書と水墨画の融合。それは偶然の出会いと、小さな一歩から始まった試みだった。しかしそれが、彼女の作家としてのアイデンティティを大きく形作っていくことになる。

伝統と革新の共存。海を越え伝わる書の魅力

柳澤さんの作品はフランスやスペイン、タイなど海外を中心に高い評価を受けている。発表の場を広げていった背景には、日本国内での経験と、より自由な視点から作品を受け止めてくれる海外の土壌があった。

「書道の世界には、長い歴史の中で築かれてきた伝統と格式があります。それは素晴らしい文化である一方で、やはり新しい表現に対して慎重な姿勢が求められる面もあると思うんです。私の今の作風は、そうした伝統的な枠組みの中ではやや異色に映るだろうと考えました。そのため、海外の展示に力を入れてみようと挑戦しました。」

その思いは確かな手応えを伴って実を結んでいった。先述のパリでの展覧会への出品のみならず、スペイン・サラゴサ美術館やタイのシラパコーン大学にも作品が所蔵されるなど、国境を越えた評価が次第に広がっている。

「サラゴサの件は、2022年にパリで展覧会に出品した際に、この展覧会の総合監修をしていた画家の先生が私の作品を高く評価してくださったのがきっかけでした。また、『墨』という書道界では名の知れた雑誌の元編集長が、展覧会やウェブで私の作品をご覧になって、“ちょっと面白い作風だ”と思ってくださったみたいで。その方が色々と私の作品を推薦してくださったことで、タイのシラパコーン大学に作品を収蔵してくださる運びになりました。」

こうした評価は、自身の創作を続けるうえで、大きな励みになっている。

「先日シラパコーン大学の学長と対談をする機会を頂いたのですが、その際の選考にて私の作品を『ユニークで新しい中にも書道の技術が土台としてある。また、見る人によって様々な感情が想起される作品だ』と選考委員の方に評していただいたと聞きました。自身の作品が手元を離れて、多くの人の目に触れることで、回り回って新たな魅力に気づかせてもらえるのは面白く、ありがたいなと思います。」

最後に、長きにわたり書道を続けられ、新たな表現の追求を続ける柳澤さんの創作活動の原動力を尋ねた。

「これだけ長く続けていると書くのが当たり前で、改めて”何のために書くのか”とはあまり考えなくなっていくのですが。でも、作品を見て“わあ”って驚いてくれたり、楽しんでくれたりする。そのリアクションが、何よりのエネルギーになるんですよね。やっていてよかったって思える瞬間です」

観る人の心に、何かを届けられたという実感。その一つひとつが、次の創作へと繋がっていく。