高校入学後に、少し変わった人間と友人になりまして。彼は芸術や文芸に関してかなり関心を持った人間だったのですが、家に行った時に海外の展覧会のポスターが飾ってあったのを見たんです。その時ですね、初めて芸術作品に出会ったのは。非常に印象深かったのを今でも覚えていまして、それから絵を描き始めました。

そして、芸術との出会いに関して言えばもう1つ。大学入学後に初めて京都や奈良を訪れたのですが、そこで「仏像美術」に出会い、はっきり言って人生がひっくり返りました。これが本当に自分のやりたいことだと感じたのです。大学は法科に入りましたが、結局1年で中退して、仏教美術の道に進む決断をしました。

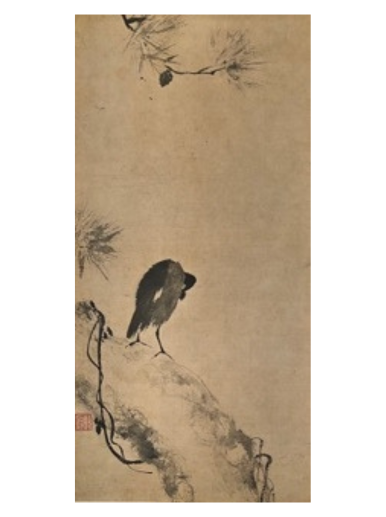

京都に知り合いがいたので、そこでアルバイトをしながら絵の勉強に励みましたが、1年も経たないうちに知り合いの水墨画家から『どうせ絵を描くのであれば東京に出ろ』と背中を押され、21歳で上京して本格的にこの道を歩むことになりました。