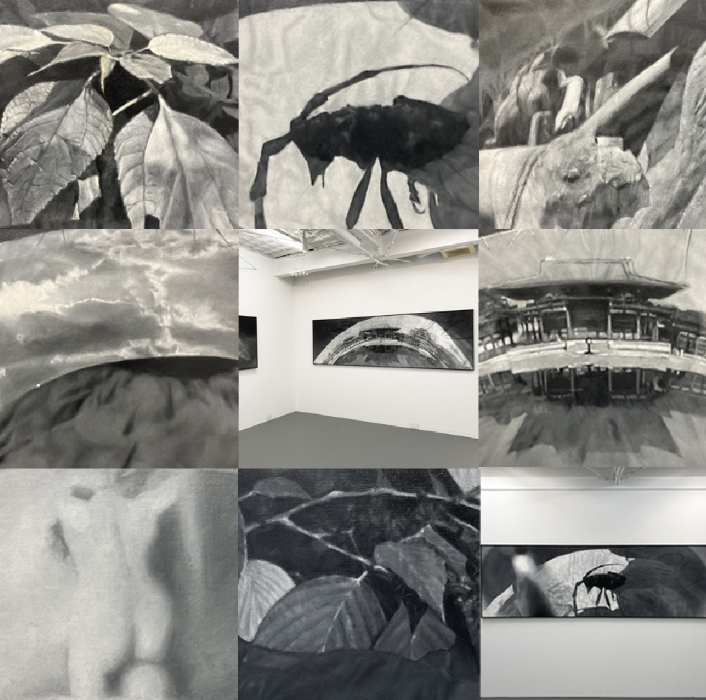

岩澤武司は1959年生まれの美術家だ。彼は2011年から「瞳景」と題したシリーズ作品を発表している。それらは本人曰く「自画像」だが、一般的な自画像とは似ても似つかぬ姿をしている。この特異な作品がどのようなものか、紐解いてみた。作品は極端な横長サイズで、その横幅いっぱいに円弧状に湾曲したイメージ(流木、草木、捕らえられたカミキリムシ、鳥が飛ぶ空、平等院鳳凰堂など)がモノトーンの油彩で描かれている。また画面中央には黒い円があり、作品によっては円の周囲に有機的な線群が描かれることもある。これらは一体何なのか。本人に質問したところ、意外な答えが返ってきた。「自分の瞳とそこに映った情景を描いている」と。黒い円は瞳孔であった。通常、自画像は作家が自らの顔や上半身、全身を描くが、岩澤は対象を自分の瞳に絞っているのだ。瞳の虹彩は指紋と同様に一人一人パターンが異なる。つまりその人固有のものである。ただ虹彩には模様以上の表情はなく、単に瞳を描いただけでは芸術的深みに欠けるだろう。しかし、その瞳に映る情景が描かれていることで、作品の意味合いは大きく変わってくる。まず、作家が見た私的情景であること。そこには作家自身の存在、価値観、主体性が反映されている。次に、選ばれたモチーフから作家のプライベートや死生観が窺えること。例えば、捕らえられたカミキリムシは生命と死を連想させ、平等院鳳凰堂は浄土のメタファーである。また、虹彩が個人に固有のものであり、一生涯変わらないのに対し、情景は千変万化して同じ姿をとどめることがない。さらに、瞳に映った情景はその瞬間の音や匂いなどと共にデータとして脳内に蓄積されるが、自分が死ねば全て失われてしまう。ちなみに特徴的な作品のサイズは、岩澤が亡くなった際に入る棺の底面の比率に依拠している。つまり「瞳景」は、自己と世界、永遠と刹那、生と死など、諸々の対比関係を孕んだ「重層的な自画像」であり、従来の自画像表現に一石を投じる試みなのだ。そこから濃密に伝わってくるのは、自己の深淵を見つめる透徹した眼差し、プライベートの記憶、生と死にまつわる日本人的感性=無常観である。岩澤は1980年から90年代にかけてインスタレーション作品を発表していたが、2000年代に入ると新たな方向性を求めて発表を中断した。やがて自画像という主題に至り、自分の瞳をカメラで接写してみたところ、瞳に自分が見ているものが映り込んでいることを発見し、独自の自画像表現へと歩を進めた。当初は写真作品で、2012年に版画部門で京展賞を、2014年には平等院表参道美術作品公募展優秀賞を受賞している。2022年から満を持して絵画へと移行。本展は昨年に続く二度目の絵画展である。 ▼Information 開催期間:2023年09月17日(日)〜 2023年09月29日(金) 開催時間:12:00~18:00 ※最終日9/29(金)は16:00まで 観覧料:無料 場所:CASO Lonuge(〒552-0022 大阪府大阪市港区海岸通2丁目7−23)

岩澤武司個展 【 瞳景 – 自画像の系譜 】

2023.09.17 ~ 2023.09.29

自己と世界を見つめる 異形の「自画像」 小吹隆文・美術ライター

●

岩澤武司

自分の目に映る画像を油彩で描き、自画像「瞳景」と題して発表しています。

最近、光をテ-マにした「落光」シリ-ズの制作を始めました。

【略歴】

1959年

・大阪府生まれ

1983年

・愛知県立芸術大学絵画(油画)科卒業

1984年

・個展(ギャラリ-16) ‘85‘86‘89‘92‘94‘97

2011年

・個展(ギャラリ-16)「瞳景」‘13「瞳景-赤い記憶」

2012年

・京展 京展賞:版画部門(京都市美術館)

2013年

・京展 入選:版画部門(京都市美術館)‘14‘15‘16版画・洋画部門

2014年

・平等院表参道美術作品公募展 優秀賞 宇治平等院鳳翔館

2016年

・個展「瞳景-青の履歴」(ギャラリ-16)京都グラフィ-(KG+)参加

2017年

・THREE POSITION展(銀座うしお画廊)‘18‘19‘20‘21‘22

2018年

・第45回現代美術茨木-2018展‘21‘22

【受賞歴】

・京展賞(京都市美術館)

・平等院表参道美術作品公募展 優秀賞(宇治平等院鳳翔館)

会場

CASO Lonuge

会期

2023.09.17 ~ 2023.09.29

時間

12:00~18:00※最終日9/29(金)は16:00まで

住所

〒552-0022 大阪府大阪市港区海岸通2丁目7−23