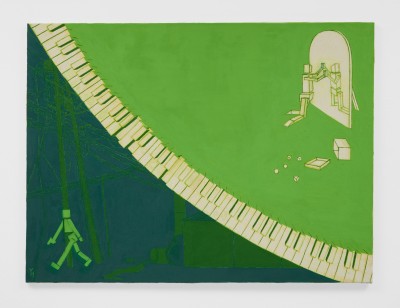

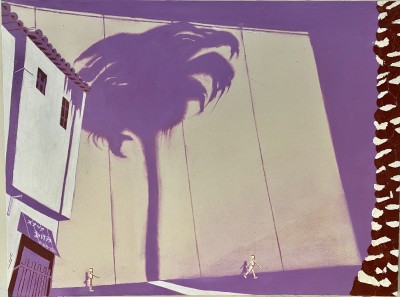

WORKS 作品

INTERVIEWインタビュー

Yori Hatakeyama

人体画と古典技法を究めた学生時代

—幼少期はどのようなお子さんでしたか。

「小さいころから、自分の世界に浸るのが好きな子どもでした。母が読んでくれたたくさんの絵本は、私の想像力を大きく刺激しました。幼稚園のころには、クレヨンで描いた絵に自分なりの物語をつけて遊んでいたのを覚えています。」

—初めて「作品」と呼べるものを作ったのは、どんな時でしたか。

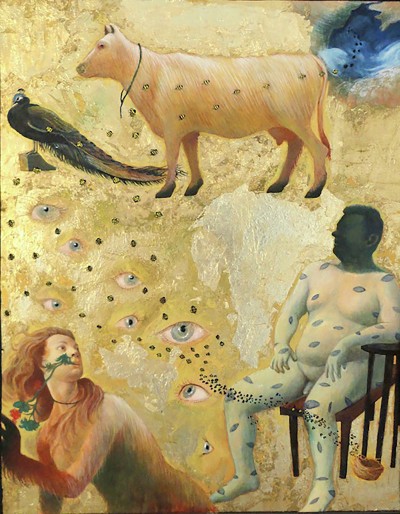

「小学校の美術の授業で描いた牛の絵がコンクールに入選した時です。画材は水彩絵の具だったのですが、あえて水を使わず、絵具を激しいタッチで厚塗りしました。当時から敬愛していた画家のゴッホの影響です。そうして自分なりに工夫して描いた絵が周囲から評価されたことが、大きな自信につながりました。」

—早くから才能を感じさせるエピソードですね。その経験が、美術の道を志すきっかけになったのでしょうか。

「そうですね。ただ、好きなのは絵を描くことだけではありませんでした。他にもやりたいことはありましたが、進路を真剣に考える中で、自分はルールに縛られたり強いプレッシャーを受けたりする環境が苦手だと気づいたんです。そこで一番自信があり、一番自由でいられると思えたのが、美術の道でした。」

—進学先の武蔵野美術大学では、どのような学びがありましたか。

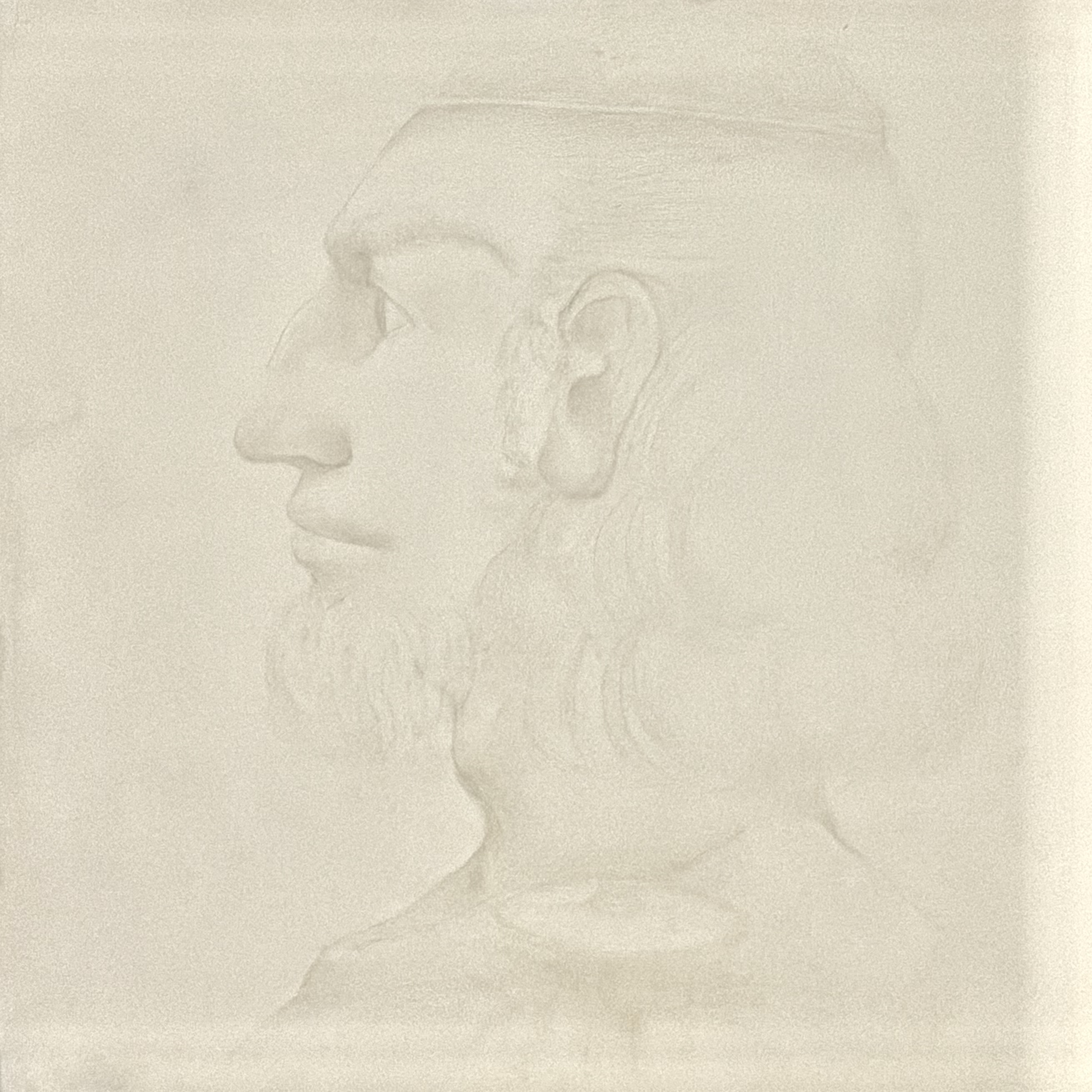

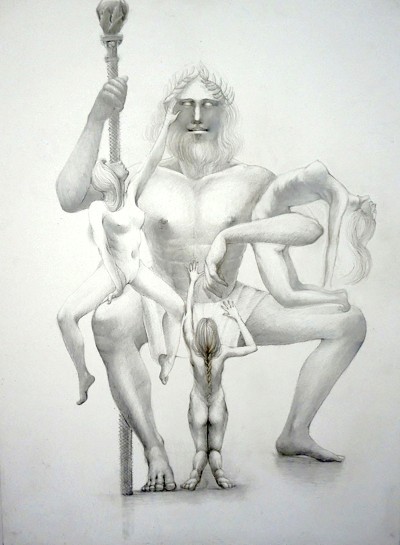

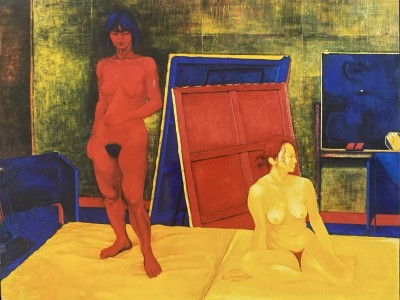

「一言で言えば、人体研究に捧げた4年間でした。もともと静物画は得意でしたが、人物画はむしろ苦手で、大学受験の課題をパスしてもなお、そのコンプレックスは拭えませんでした。どうしても克服したいという思いから、徹底的に取り組みました。学んでいくうちに、人体は“肌の色の使い方”と“プロポーション”を誤ると描けないことに気づきました。古典的な西洋絵画技法である卵テンペラに出会ったのも、肌の色表現を探求する中で自然に行き着いた結果でした。」

—物事を突き詰める姿勢が伝わります。大学卒業後はニューヨークのThe Art Students League of New Yorkに留学されていますね。その目的や得られたものを教えてください。

「油絵は西洋の絵画ですから、本場で学びたいという思いがありました。友人と複数の国を巡り美術大学を見学する中で、最後に立ち寄ったアメリカでThe Art Students Leagueを見つけ、その開かれた教育環境に感銘を受けて入学を決めました。卵テンペラの優れた先生にも出会い、最終的にはその先生のアシスタントを務めることもできました。驚きだったのは、アメリカでは美術解剖学を教えられる先生が豊富で、10人に1人の割合で指導を受けられる環境があったことです。日本と比べても格段に充実していて、人体画の知識と技術にますます自信を持てるようになりました。」

—その後、職業画家として歩む決心をされたのはどんな経緯からですか。

「卒業後はアメリカでアニメーションフィギュア制作の会社に勤めていましたが、1年ほどで辞めました。そこで気づいたのは、私は誰かの依頼に応えるのではなく、自分のアイデアを形にすることを望んでいる、ということでした。会社を辞めた後は画材店でアルバイトをしながら制作に専念し、定期的に展覧会を開く生活へと切り替えました。」

記憶から紡がれる心象風景 ― VHS風に描く芥川の世界

—作品についてお聞きします。古典的な西洋絵画技法を選び続ける理由は何でしょうか。

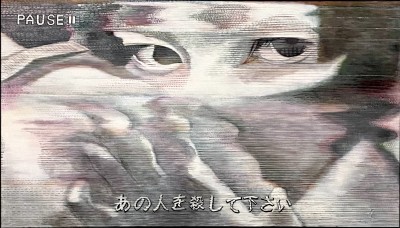

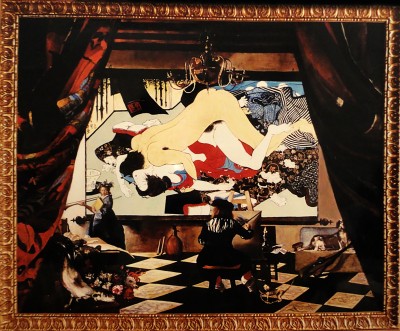

「大学時代に油絵の前段階の技法に興味を持ち、テンペラやフレスコに触れました。テンペラはオイルを使わず、マットで落ち着いた仕上がりになるためか、何を描いてもどこか“古い絵”のように見えるのが気に入ったのです。私の作品はすべて自分の過去の経験や記憶を題材にしています。ですから古い絵のように見えることは、むしろ表現したいことと重なるんです。」

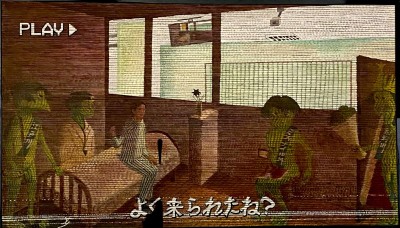

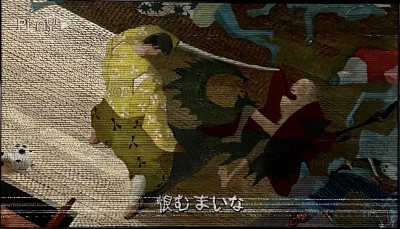

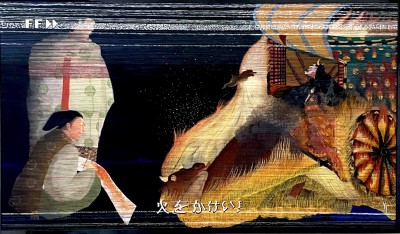

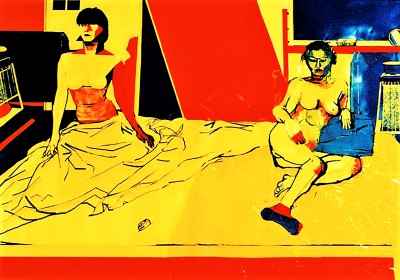

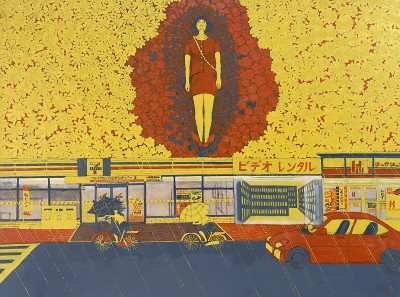

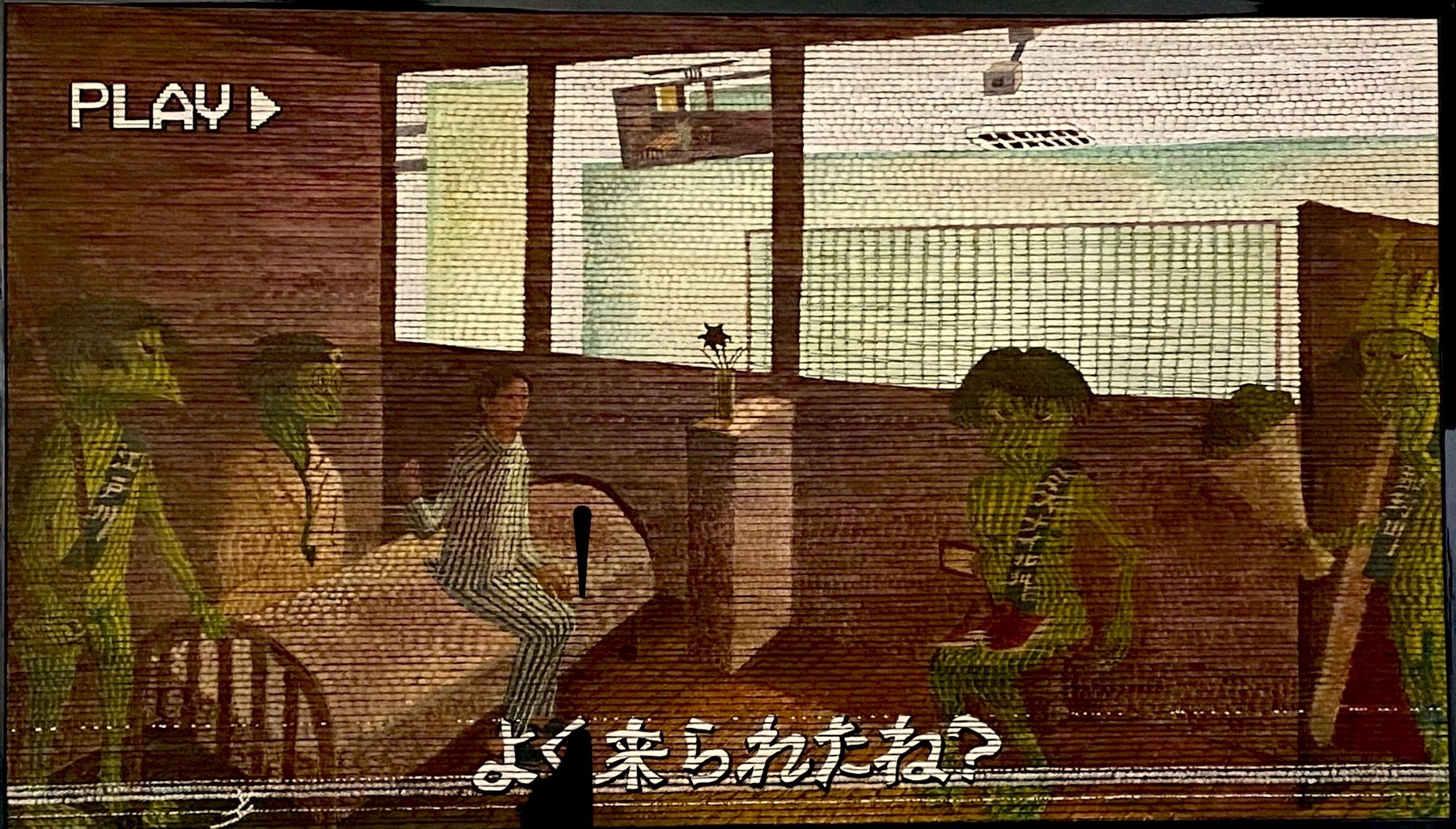

—なるほど。2024年の『Akutagawa Tele-vision: Mental Scenery(或精神的風景画)』も、そうした過去の記憶に基づく作品ですね。

「はい。小学生のころ夢中で読んだ芥川龍之介の短編小説から浮かんだイメージを描きました。子どもの頃のノスタルジックな感覚をVHSテープ風の画面で表現すれば、多くの人に共感してもらえるのではないかと考えました。」

—絵画と文学が結びついたきっかけは何だったのでしょうか。

「文学を題材にしたのは、2012年にNYでギリシャ神話をテーマにしたテンペラ画展を開催したのが最初です。その後、ローマ喜劇やギリシャ悲劇も題材にしました。古の巨匠たちは神話や聖書を描くのが当たり前でしたから、私も学ぶ過程で自然に文学と絵画が結びついていったんです。ただ、私には日本という大切なルーツがあります。西洋題材ばかりではなく、自分の原点に立ち返り、日本人としての根源を表現したいと思い、芥川作品に取り組みました。」

—作品のアイデアはどのように生まれるのでしょうか。

「絵を描く以外の、自分の好きなことをしている時ですね。読書、ピアノ、ギター、ダンス、演劇、サーフィンなど、さまざまな趣味の中からインスピレーションを得ています。ですから題材も多岐にわたり、私は個展ごとにテーマが変わるんです。」

—引き出しの多さがHatakeyamaさんらしさですね。技術的な特徴としては、どのような点がありますか。

「古典技法にこだわる一環として、支持体を無垢の板から自作している点です。アートは自分を表現する手段ですから、既製品のサイズを使うと純粋な表現の目的が薄れてしまうように感じます。“何に描くか”から自分で考えることで、強いメッセージを持つ作品になると考えています。」

アートは“自由”の象徴 ― 幸せを追求するために

—作品を通じて最も伝えたいメッセージは何でしょうか。

「“自分自身の幸せを追求すること”について考えるきっかけになればと思っています。時代が変わっても、私たちが人間という生命体であることは変わらない事実です。芥川の作品を読むと、彼は文明化する社会の中で人間のエゴに追い詰められていたのではないかと感じます。そして私たちの生きる現代でもSNSやAIなどテクノロジーが進化し、良い面だけではなく負の側面が目立ち始めています。技術は進歩しても、モラルは退化しているようにさえ思えるのです。

アートの魅力は“自由”にあります。社会生活では様々なルールに従う必要がありますが、日常生活からは想像もつかないような世界を自由に表現できるのが楽しいのです。限りある人生をどう生きれば、自分も他人も幸せになれるのか――私はそれを日々考えながら制作しています。その姿勢が作品を通じて、鑑賞する方々にも伝われば嬉しいです。」

そのように語るHatakeyama氏の表情は明るく、他人への慈愛に満ちたものだった。何かに熱中している人を見たら、自分も何かに熱中したくなる。Hatakeyama氏の作品はこれからも、そんな美しい連鎖反応を起こし続けていくだろう。