香月泰男(かづき やすお)は1911年10月25日、山口県大津郡三隅村(現在の長門市三隅)に生まれた。祖父の厳格なもとで幼少期を過ごし、美術に関心を持つようになった。地元中学を卒業後に上京し、川端画学校を経て1931年に東京美術学校油絵科に入学、藤島武二に師事した。在学中から独特の感受性を発揮し、1934年には国画会展への初入選を果たす。その後は教員として北海道や山口県で教鞭をとるが、1942年に出征。終戦時には満州にいて、日本軍降伏の後、シベリアに抑留。極寒の地で過酷な体験を重ね、1947年に帰国した。

抑留からの生還後、郷里の女学校での教員を務めながら制作を再開。自然や家族の風景、自身の抑留体験をテーマにした作品を多数発表し、戦後美術に独自の位置を築いた。1960年代以降は専業画家となり、代表作「シベリア・シリーズ」を中心に各地で個展を開催。1969年には日本芸術大賞を受賞した。1974年3月8日、肺ガンのため62歳で死去。没後も多くの展覧会で作品が紹介され、1991年には長門市三隅に香月泰男美術館が開館。特に「シベリア・シリーズ」は平和と人間の尊厳を訴える戦後美術の金字塔として評価されている。

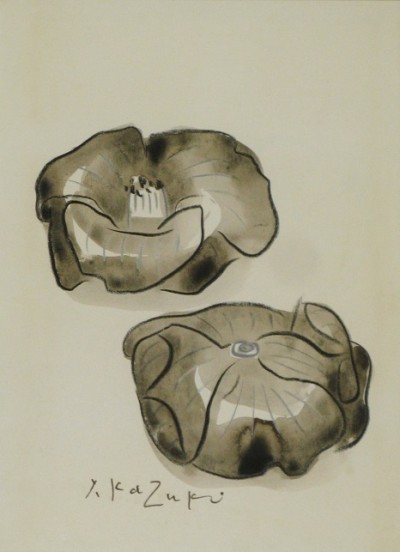

●作風の特徴と代表作

香月泰男の画風は、戦前の具象表現から始まり、シベリア抑留体験以後は暗色の重厚な色面構成と無駄のないフォルムを特徴とする。特有のくすんだ土色・黒を基底に、静かながらも内に強い感情を込めている点が印象的。形や色の省略が徹底された画面には、抑圧と静寂、生命の葛藤と祈りがにじむ。題材は戦争・抑留体験を核とするが、身近な日常や家族、郷里の自然を題材に取った作品も多い。

代表作としては、全57点より成る「シベリア・シリーズ」(1947〜1974)が広く知られる。ほか、「兎」(1939/文展特選)、「復員〈タラップ〉」、「餓」、「母子」、「久原山」など。これらは、地味な色調のなかに日本的な静けさと、普遍的な人間への問いかけが込められている。