e-ART-hist〜アーシスト

探求の具象。解放の抽象。

鮮やかな色彩と、光と影を紡ぎ出す、癒しの旅人芸術人。

絵を描くことも旅、人生を謳歌することも旅。

いつも何処かへと旅をしながら、

その時々の一期一会とインスピレーションに誘(いざな)われ、

自由に想像し創造する。

自分らしさというスパイスを利かせながら。

✴︎幼少期より物心ついたころから好きな絵を描いている。

マンガ家を目指していたこともあったが、高校卒業後にデザイン専門学校に入学したころから、

様々な画材や画風でイラストを描くことが中心となる。

その後一時、全く絵を描かない時期を経て2006年よりフリーのイラストレーターとして活動を開始。

書籍挿絵・ショップフライヤー・アート名刺デザイン等の仕事及び、オーダーアートを中心に公募や個展

グループ展活動を行なっている。

【略歴】

東京都出身

東洋美術学校 短期グラフィック科卒業

*SINCE 2006 ARTIST

【個展】

・2009年 11月 新宿三丁目MOVECAFE 個展 HAPPY LUCKY ENJOY SMILE

・2010年 11月 新宿三丁目MOVECAFE 個展 毎日が誰かのバースデイ展

・2013年 3月 東京 白耳ギャラリー オープニングパーティー 自由作品展

・2014年 8月 東京 白耳ギャラリー マヤ暦コラボ 自由作品展

・2015年 6月 東京 白耳ギャラリー バースデイカクテルコラボ 自由作品展

・2023年 3月 千葉県 習志野市津田沼 エムトラスト ショールーム Happy Lucky Enjoy Smile 2023 展

【グループ展・公募展】

・2008年 1月 東京北千住 おじゃら画廊 にゃんこ大集合展

・2008年 2月 東京 CSC青山 バレンタイン展グループ展

・2008年 6月 東京北千住 おじゃら画廊 悪魔と妖怪の合コン展

・2009年 3月 東京北千住 おじゃら画廊 にゃんこ大集合展

・2009年 5月 東京北千住 おじゃら画廊 天使と妖精展

・2009年 12月 東京北千住 おじゃら画廊 歳末あーとフェア

・2010年 5月 東京北千住 おじゃら画廊 天使と妖精展

・2019年 2月 東京 白耳ギャラリー 第一回ごろにゃん展

・2019年11月 東京 白耳ギャラリー まるまるあにまる展

・2019年11月 東京 祖師ヶ谷大蔵 GALLERY PAW PAD わいわいワンニャンマーケット

・2020年 2月 東京 白耳ギャラリー 第二回ごろにゃん展

・2020年 7月-9月 WEB展 テノヒラZAKKA展 風呂敷デザイン展示 京都のれん 京都風呂敷ドットコム掲載

・2020年10月 外苑前 北青山 ギャラリーDAZZLE ART TOWEL COLLECTION 参

・2021年 フランス芸術協会 ル・サロン2021公募展 入選

・2021年 8月 京都 GALLERY GEORGE かみとあやかし展 小作品2点 展示

・2021年 8月 大阪 あべのハルカス近鉄本店・アート館 26TH OASIS 2021 F20号 展示

・2021年10月 長野 蓼科 GALLERY 忘我亭 第9回 着想は眠らない展 テーマ〜風〜

・2021年11月 銀座 屋上 ギャラリー枝香庵 FLAT 水で繋がるアートワークス 青の具象画1点と抽象画2点

・2021年12月 東京 国立新美術館 第28回 雪舟美術協会展 F20号 展示

・2022年 1月 京都 文化博物館ミュージアムギャラリー

J.ARTS BRIDGE 2022FOR SDGS F20号 展示

・2022年 1月 京都 GALLERY GEORGE はなとねこ展 小作品2点 展示

・2022年 1月 東京 下北沢バーラストチャンス 和紙作品2点 百家繚乱〜紙漉き師・田村 正と112人のアーティスト展

・2022年 2月 神戸 北野 猫の日アートWEEKー猫を愛する芸術家の仲間達ー

・2022年 3月 大阪 カワチ画材心斎橋店 ミニ色紙展 会期3期 参加

・2022年 4月-7月 千葉 匝瑳市 松山庭園美術館 第19回 猫ねこ展 2点 展示

桃猫オッドアイ 月刊猫とも新聞賞 受賞

・2022年 6月 第4回 奈良蚊帳ふきんデザイン募集 いいね賞 WEB展示

・2022年 6月 銀座 奥野ビル 中央ギャラリー ミニ額祭り 小作品多数展示

・2022年 7月 amiee 第1回国際絵画コンテストわたしのSDGs 優秀賞受賞

・2022年 9月 京都 GalleryGeorge〜ちいさいおうちGallery Little House

第21回全国『ねこ展』ねこのススメ展 小作品多数展示

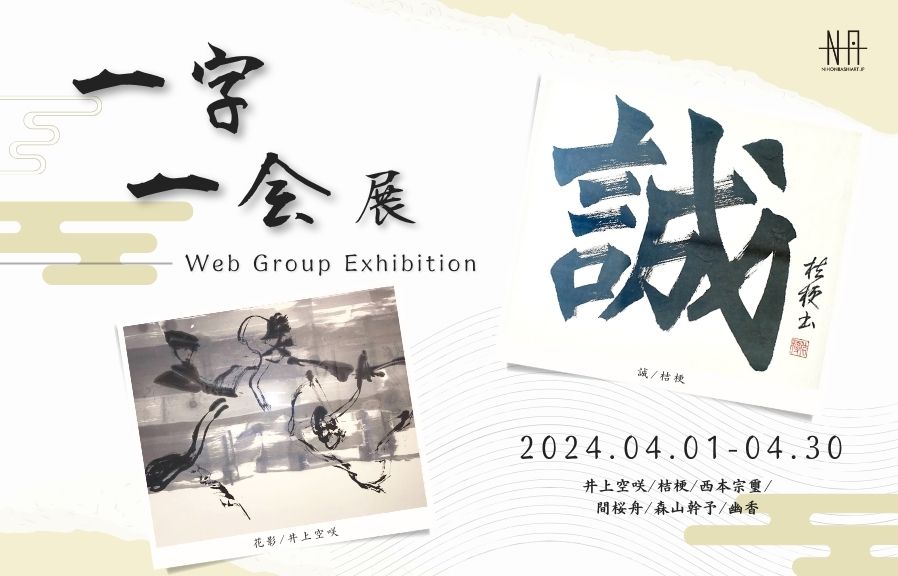

・2022年11月 日本橋Art.jp Web Group Exhibition 霜月展-冬の訪れ 1点展示

・2022年12月 日本橋Art.jp Web Group Exhibition光満ちる鮮やかな世界1点展示

・2023年1月 日本橋Art.jp Web Group Exhibition 新春万福1点展示

・2023年2月 日本橋Art.jp Web Group Exhibition 早春の花図鑑1点展示

・2023年2月 東京吉祥寺 錆猫ギャラリー 3人展 かたち咲き

・2023年3月 東京ギャラリーhydrangea

【物語の痕跡 #116】公募グループ展『 時の計り人 』3点展示

・2023年4月〜7月千葉県匝瑳市松山庭園美術館 猫ねこ展祭

・2023年5月 日本橋Art.jp Web Group Exhibition 緑色づく五月展 1点展示

以下今後の展示予定

✴︎2023年 5月 京都 GALLERY GEORGE きのこと猫 展

✴︎2023年 6月 銀座 奥野ビル 中央ギャラリー ミニ額祭り 小作品多数展示

✴︎2023年 7月東京 下北沢バーラストチャンス 百家繚乱展

✴︎2023年 8月仙台 Cafe &BarThe1965 百家繚乱展

✴︎2023年 9月 京都 ちいさいおうちGalleryLittleHouse ねこのススメ展

✴︎2023年12月 日本橋Art.JP Web 個展