書家。6歳から書を始め14歳で八段。師範免許有り。途中ブランク有り。

5年前、心身の体調を壊した事で、仕事を休職。休職をきっかけに自分が表現できるもので何かを残したいとの強い思いが芽生え書道を再開。

生きづらい今を生きる人の心を動かす書、そして100年後を生きる人の心に響く書を目指して日々創作しています。

今の書道を確立した偉大な先人の書家から学び、独自の書風を追求しています。また,墨絵は独学ですが主に大好きな猫を描いています。

【略歴】

1975年

・福岡県生まれ

2006年

・師範免許取得

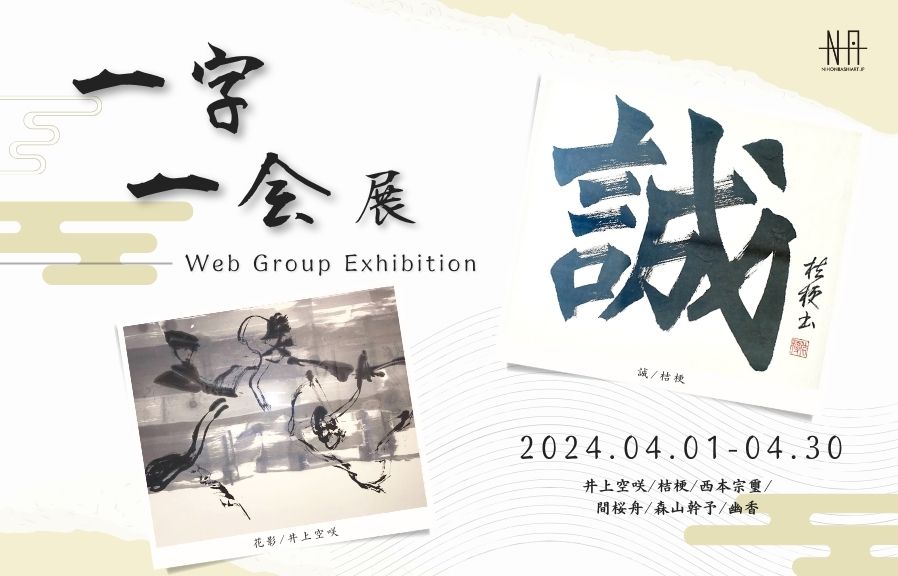

【グループ展】

2022年1月

・ギャラリーくぼた「第11回現代作家小品展」

2022年10月

・artGallery kitano artmarket in京都「第4回」

2023年1月

・ギャラリー絵夢「第12回現代作家小品展」

2023年2月

•第1回アートクロス アートフェア

2023年6月

・日本・フランス国交樹立165周年記念企画

第2回日仏友好オリジナル切手展inパリ

Galerie Planète Rouge(フランス🇫🇷)

『日仏文化交流大賞』

2023年8月

•『葉月いろどり芸術展』千疋屋ギャラリー

2023年9月

•国際公募 カンカク展

福岡アジア美術館

『入選』

2023年9月

•コーヒーコースター展

New York Brooklyn

2023年11月

•国際ポートレイトサロン2023

フランス パリ

バスティーユ・デザインセンター

2023年 12月

•躍動する現代作家展

東京 国立新美術館

『入選』