プロフィール

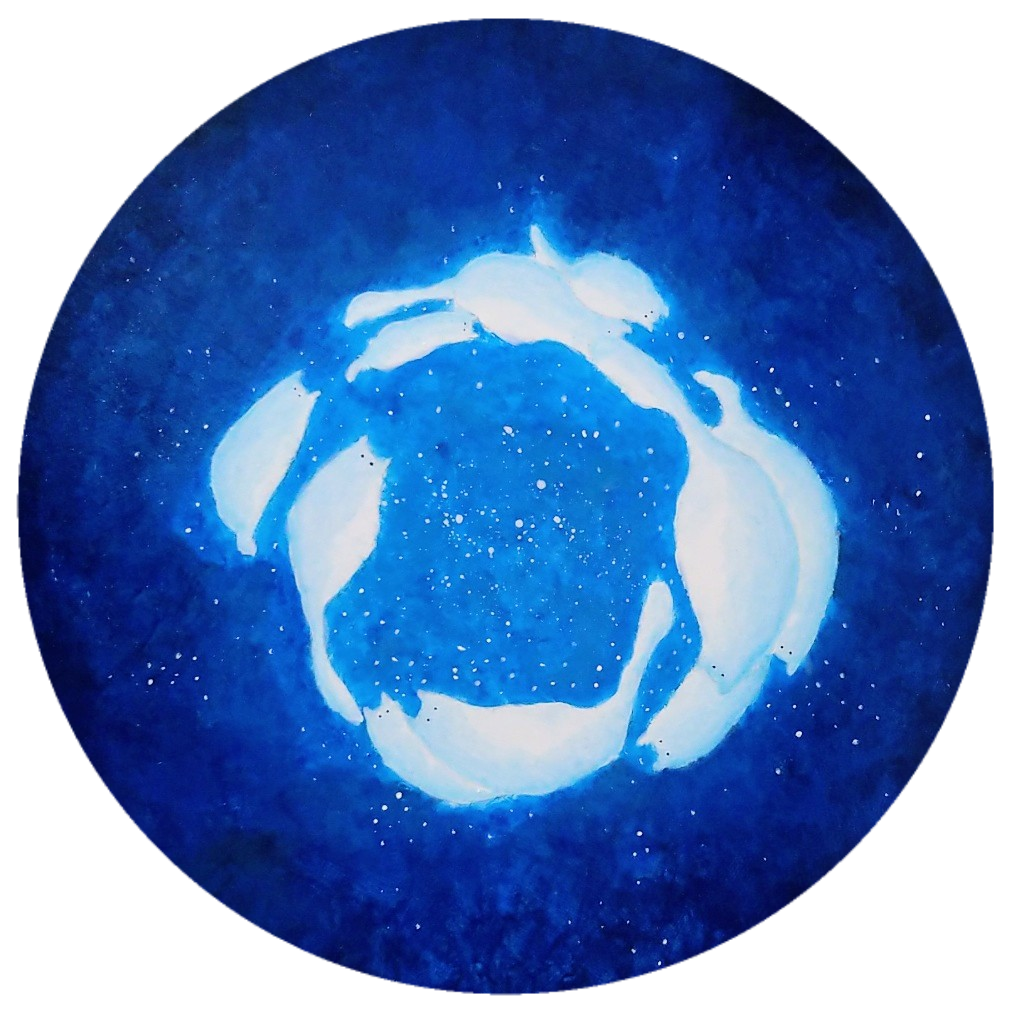

光絵師 Ra.Mariko

光を降ろし内なる輝きを描く画家

RA.Shine-Art主宰/アーティスト

幼少期から絵を描くことで周囲の目を引き、小学校の先生の薦めで展覧会に出展するようになりその才能を楽しむようになる。

家業を継ぐために美容師となり、30年間は絵を描くことから遠のいていたものの、魂の目覚めをきっかけに地球に光を降ろすために産まれてきたことを思い出す。

そして再び絵を描きはじめたことで、光を降ろし内なる輝きを描く【光絵】を考案し、延べ70名以上の方にお届けしている。

【光絵】を通して内なる輝きを思い出し、ますますやりたいことをやり、自分を輝かせて生きる方を増やしていくことが私の画家としてのミッションです。

光を降ろし内なる輝きを描く

【光絵】をお手元に置く事で

あなたがやりたい事をやれ

ますます輝いていかれますように

地球に光が溢れる世界を

光絵を通して創造していく

そんな作品をお渡ししています

現在は日本から海外へ向けて、アーティスト活動の幅を広げている。

2021年 生誕の地元の商店街にアートプロジェクトを提案し、土地を光り輝かせるべく光絵壁画を描かせていただく。

2021年 RA.Shine-Art設立

2021年 Christmas competition in Yokohama

2022年11月 ギャラリーカフェnarairo 初個展

2023年 WORLD ART Dubai2023

2023年 大阪梅田茶屋町スロウデイ キャンドルナイト展示 3位

2023年 大阪大丸梅田店 グループ展

2023年 阪神にしのみや 個展

2023年 クリスマス 光のマルシェin奈良

2024年 3月26日〜31日 ギャラリー小さいおうち 京都にてハーブアロマ 五感の癒しグループ展出展

【略歴】

1972年

・香川県生まれ

1991年

・三本松高校卒業

1992年

・香川県美容学校卒業

【個展】

2022年

・11月 ギャラリーカフェnarairo「光絵展」

2023年

・10月 阪神にしのみや「アセンデッドマスターの光展」

【グループ展】

2023年

・3月 World Art Dubai 2023出展

・6月 大阪梅田茶屋町スロウデイ キャンドルナイト出展 3位

・8月 大阪大丸梅田「光の波動展」